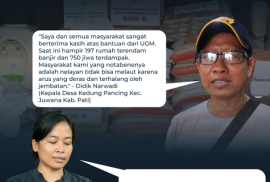

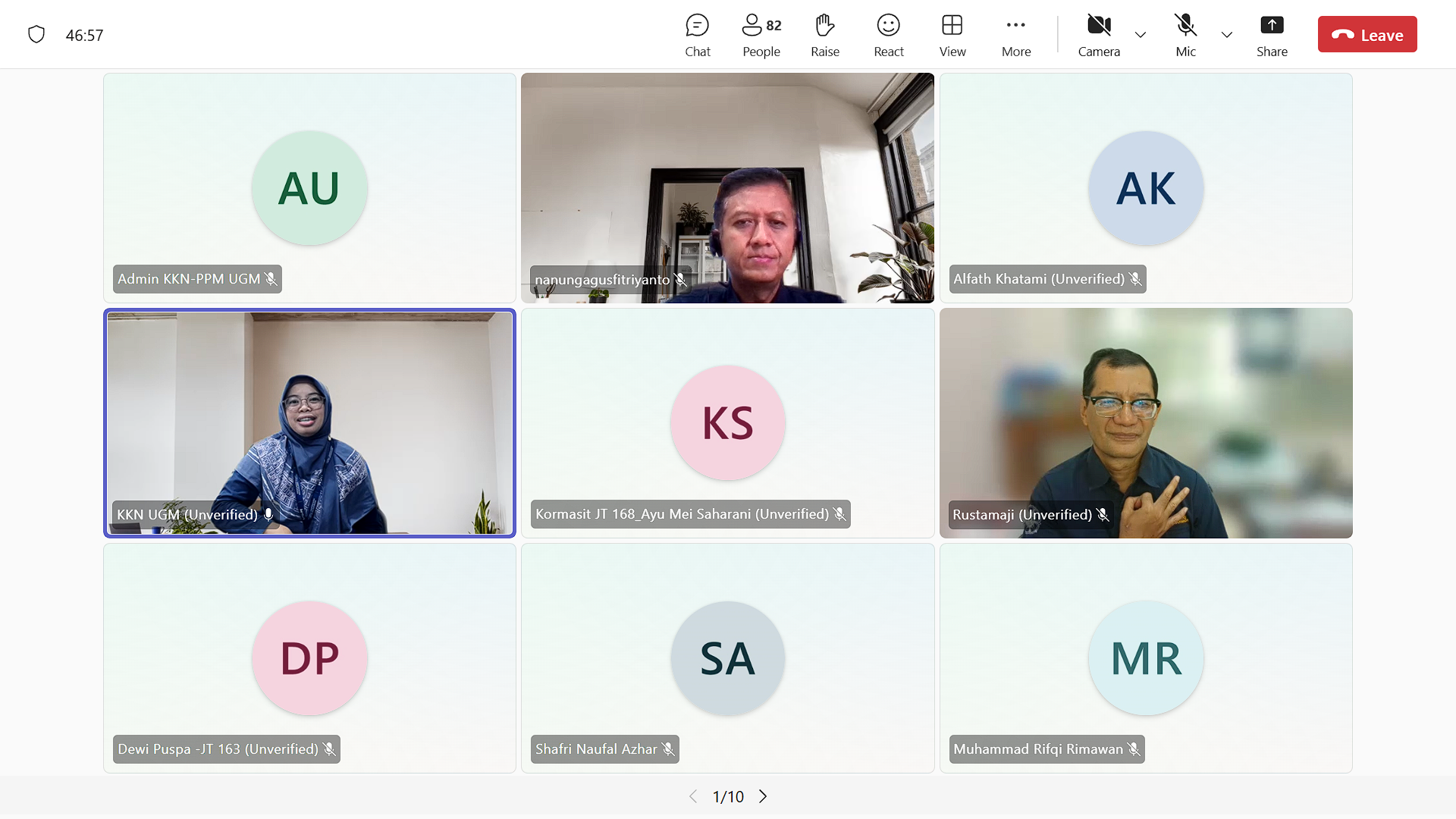

Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) secara resmi menerima kembali peserta Kuliah Kerja Nyata – Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) Periode 4 Tahun 2025 (18/2). Pelaksanaan KKN-PPM Periode 4 ini melibatkan mahasiswa dari 17 fakultas dan Sekolah Vokasi yang ada di UGM dengan 40 unit KKN-PPM yang tersebar di 10 provinsi. Inisiatif ini menjangkau 24 kabupaten/kota, 39 kecamatan, dan 80 desa/kelurahan, berhasil menuntaskan rangkaian pengabdian masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.